Inhaltsverzeichnis:

Ablauf einer Dachsanierung von außen: Schritt-für-Schritt zur Modernisierung ohne Inneneingriffe

Eine Dachsanierung von außen läuft nach einem klaren Schema ab, das speziell darauf ausgelegt ist, Eingriffe im Innenraum zu vermeiden. Zunächst wird die bestehende Dacheindeckung vorsichtig entfernt – keine Sorge, der Innenausbau bleibt dabei komplett unberührt. Im nächsten Schritt prüfen Fachleute die Sparren auf Schäden oder Feuchtigkeit. Ist alles in Ordnung, geht es an die eigentliche Modernisierung.

- Vorbereitung der Baustelle: Das Dach wird von außen zugänglich gemacht, Dachziegel oder andere Eindeckungen werden entfernt, ohne dass Innenräume in Mitleidenschaft gezogen werden.

- Überprüfung und ggf. Sanierung der Dachkonstruktion: Tragende Holzbalken werden inspiziert, schadhafte Stellen ausgetauscht oder verstärkt – alles von außen, versteht sich.

- Einbau der neuen Dämmschicht: Die Dämmung wird zwischen und ggf. über den Sparren eingebracht. Dabei kommen oft nachhaltige Materialien wie Holzfaser oder Mineralwolle zum Einsatz, die für ein angenehmes Raumklima sorgen.

- Verlegung der Dampfbremse: Die luftdichte Ebene wird schlaufenförmig über die Sparren geführt, damit sie lückenlos abschließt. So bleibt die vorhandene Innenverkleidung komplett erhalten.

- Montage der Unterdeckplatten: Diese schützen die Dämmung vor Wind und Wetter, sind aber diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit entweichen kann.

- Wiederherstellung der Dacheindeckung: Neue Ziegel oder andere Materialien werden aufgelegt – das Dach ist jetzt energetisch auf dem neuesten Stand, ohne dass im Innenraum etwas verändert werden musste.

Das Ergebnis: Die Modernisierung ist abgeschlossen, ohne dass Staub, Lärm oder Baustellenchaos im Wohnbereich entstehen. Die Bewohner können ihr Zuhause wie gewohnt nutzen, während das Dach von außen fit für die Zukunft gemacht wird. Wer sich für diese Methode entscheidet, spart Zeit, Nerven und oft auch bares Geld – und das alles mit einem Minimum an Störung im Alltag.

Vorteile der Sanierungsmethode für bewohnte oder ausgebaute Dachgeschosse

Gerade bei bereits ausgebauten oder dauerhaft bewohnten Dachgeschossen entfaltet die Sanierung von außen ihre ganz eigenen Stärken. Die Bewohner müssen nicht ausziehen, Möbel können stehen bleiben und selbst empfindliche Einbauten wie Einbauschränke oder maßgefertigte Wandverkleidungen bleiben unberührt. Das ist nicht nur bequem, sondern verhindert auch Folgekosten durch Rückbau oder Wiederherstellung im Innenraum.

- Keine Störung des Alltags: Familienleben, Homeoffice oder Vermietung laufen einfach weiter, während das Dach modernisiert wird. Niemand muss fürchten, plötzlich ohne Rückzugsort dazustehen.

- Wertsteigerung ohne Leerstand: Die Immobilie bleibt während der Arbeiten voll nutzbar. Das ist vor allem für Vermieter ein echtes Plus, weil Mietausfälle vermieden werden.

- Schutz der vorhandenen Innenausstattung: Tapeten, Böden und Einbauten bleiben verschont. Auch aufwändige oder historische Innenverkleidungen müssen nicht entfernt werden – das erhält den Charakter des Hauses.

- Planungssicherheit: Die Bauzeit ist meist besser kalkulierbar, weil keine Überraschungen im Innenraum lauern. So lässt sich der Alltag viel leichter organisieren.

- Minimiertes Risiko für Bauschäden: Da die Innenräume geschlossen bleiben, ist das Risiko für Feuchteschäden, Staubverteilung oder Verschmutzung deutlich geringer.

Unterm Strich bedeutet diese Methode: Mehr Komfort, weniger Stress und eine nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie – ohne die Unannehmlichkeiten einer klassischen Sanierung von innen.

Vor- und Nachteile der Dachsanierung von außen bei bestehenden Wohnräumen

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Keine Störung des Wohnraums – Innenausbau bleibt komplett erhalten | Teilweise höhere Kosten als reine Zwischensparrendämmung von innen |

| Bewohner können während der Arbeiten in der Wohnung bleiben | Je nach Witterung schwieriger, da Arbeiten ausschließlich außen stattfinden |

| Schutz empfindlicher oder historischer Innenausstattungen | Zugang zum Dach von außen und Gerüst notwendig |

| Kurze Bauzeit und weniger Staub/Lärm im Innenraum | Bei starker Dachneigung aufwändiger in der Ausführung |

| Verbesserter Wärmeschutz und Wertsteigerung ohne Leerstand | Eventuelle Einschränkungen durch Wetter oder bauliche Gegebenheiten außen |

| Nachhaltige Dämmmaterialien leicht integrierbar | Alte Dacheindeckung muss in jedem Fall entfernt werden |

| Planungssicherheit, da keine bösen Überraschungen im Innenausbau lauern | Manchmal genehmigungspflichtig bei Veränderungen des Dachprofils |

Wie wird die luftdichte Ebene bei der Außensanierung korrekt hergestellt?

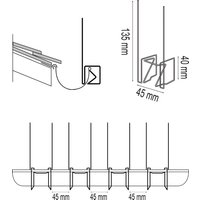

Die luftdichte Ebene ist das Herzstück einer funktionierenden Außensanierung. Sie entscheidet darüber, ob das Dach später zuverlässig vor Feuchteschäden und Energieverlust schützt. Bei der Sanierung von außen wird diese Schicht nicht einfach auf die Sparren gelegt, sondern bewusst schlaufenförmig geführt. Das klingt erstmal ungewöhnlich, hat aber einen entscheidenden Vorteil: So entstehen keine Unterbrechungen an den Sparren, und die Luftdichtheit bleibt durchgängig erhalten.

- Materialwahl: Spezielle Dampfbremsfolien oder Luftdichtungsbahnen kommen zum Einsatz. Diese müssen flexibel und robust sein, damit sie sich den Sparren anpassen und auch Bewegungen im Holz problemlos mitmachen.

- Verlegungstechnik: Die Folie wird von außen über die Sparren hinweg und in die Gefache hinein verlegt, sodass sie an den Übergängen keine Fugen oder Risse bildet. An den Rändern wird sie sorgfältig mit geeigneten Klebebändern oder Dichtstoffen fixiert.

- Anschlüsse und Durchdringungen: Besonders knifflig sind Bereiche um Dachfenster, Kamine oder Lüftungsrohre. Hier wird die luftdichte Ebene mit Manschetten und dauerelastischen Klebern exakt an die Bauteile angeschlossen, damit keine Leckagen entstehen.

- Qualitätskontrolle: Nach der Verlegung empfiehlt sich ein Blower-Door-Test. Damit lässt sich prüfen, ob die Luftdichtheit tatsächlich erreicht wurde oder ob noch nachgebessert werden muss.

Mit dieser präzisen Vorgehensweise bleibt die Dämmung trocken und effizient – und das Dach hält, was es verspricht.

Schichtaufbau bei der Dachsanierung von außen: So sieht ein typischer Aufbau aus

Ein typischer Schichtaufbau bei der Dachsanierung von außen setzt sich aus mehreren exakt aufeinander abgestimmten Lagen zusammen. Jede Schicht übernimmt dabei eine spezielle Funktion, um das Dach langfristig energieeffizient und schadenfrei zu halten.

- Dacheindeckung: Ganz oben schützt die neue Eindeckung – meist aus Ziegel, Metall oder Schiefer – vor Regen, Hagel und UV-Strahlung.

- Unterdeckplatte: Direkt darunter liegt eine diffusionsoffene Unterdeckplatte. Sie hält Wind und Feuchtigkeit ab, lässt aber gleichzeitig Restfeuchte nach außen entweichen.

- Wärmedämmung: Die Dämmschicht wird passgenau zwischen die Sparren eingebracht. Je nach System kann zusätzlich eine Aufsparrendämmung folgen, die Wärmebrücken minimiert und den Hitzeschutz im Sommer verbessert.

- Dampfbremse: Diese Schicht wird schlaufenförmig über die Sparren geführt und sorgt für die notwendige Luftdichtheit. Sie verhindert, dass warme Innenraumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.

- Innenbekleidung: Die vorhandene Innenverkleidung bleibt unberührt und bildet die abschließende Schicht zum Wohnraum hin.

Die exakte Reihenfolge und Materialauswahl richten sich nach den baulichen Gegebenheiten und energetischen Zielen – so entsteht ein Dachaufbau, der sowohl funktional als auch langlebig ist.

Praktisches Beispiel: Dachsanierung bei bestehender Innenverkleidung

Ein praktisches Beispiel aus der Sanierungspraxis: In einem Einfamilienhaus mit bereits ausgebautem Dachgeschoss soll das Dach energetisch modernisiert werden. Die Innenverkleidung besteht aus hochwertigem Holz, die Bewohner nutzen den Raum täglich als Schlafzimmer und Arbeitsbereich.

- Die Sanierungsfirma entscheidet sich für eine Außensanierung, um die aufwändige Holzverkleidung nicht demontieren zu müssen. So bleibt der Innenraum komplett intakt.

- Während der Arbeiten wird das Dach von außen geöffnet, die alte Dämmung – falls vorhanden – entfernt und die Sparren auf Schäden geprüft.

- Im nächsten Schritt wird eine moderne, flexible Dampfbremsfolie von außen schlaufenförmig über die Sparren gelegt. An kniffligen Stellen wie Dachfenstern oder Schornsteinanschlüssen kommen spezielle Manschetten und Dichtstoffe zum Einsatz.

- Die neue Dämmung wird passgenau eingebracht, gefolgt von diffusionsoffenen Unterdeckplatten und einer neuen Dacheindeckung.

- Der gesamte Wohnbereich bleibt während der Sanierung nutzbar. Es gibt keine Staubbelastung oder Einschränkungen für die Bewohner – ein klarer Vorteil dieser Methode.

Dieses Beispiel zeigt, wie selbst bei empfindlicher oder wertvoller Innenverkleidung eine umfassende Dachsanierung ohne Eingriffe im Wohnraum möglich ist. Die Bewohner profitieren von besserem Wärmeschutz und einem modernen Dach, ohne ihren Alltag umstellen zu müssen.

Tipps zur Auswahl geeigneter Materialien für Dämmung und Dampfbremse

Die Wahl der richtigen Materialien entscheidet maßgeblich über den Erfolg der Dachsanierung von außen. Wer hier clever auswählt, profitiert langfristig von Energieeinsparung, gesundem Raumklima und einem langlebigen Dachaufbau.

- Dämmstoffe: Achte auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) – je niedriger, desto besser dämmt das Material. Hochwertige Holzfaserplatten bieten neben guter Dämmung auch exzellenten Hitzeschutz im Sommer. Mineralwolle punktet mit Brandschutz und ist oft günstiger. Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann auf Hanf, Zellulose oder Schafwolle setzen.

- Feuchteverhalten: Besonders bei nachträglicher Dämmung ist ein feuchteunempfindlicher Dämmstoff ratsam. Holzfaser kann Feuchtigkeit puffern, während Mineralwolle bei Nässe an Dämmleistung verliert.

- Dampfbremse: Wähle eine Folie mit variablem sd-Wert, wenn Unsicherheiten beim Feuchteeintrag bestehen. Solche Bahnen passen ihren Widerstand an die Feuchteverhältnisse an und schützen so besser vor Bauschäden.

- Verarbeitungsfreundlichkeit: Flexible, reißfeste Dampfbremsen erleichtern die schlaufenförmige Verlegung und sparen Zeit. Bei der Dämmung sind maßhaltige Platten oft schneller und sauberer einzubauen als lose Materialien.

- Prüfsiegel und Zulassungen: Setze auf Produkte mit anerkannten Zertifikaten wie dem Blauen Engel oder natureplus. Sie garantieren Umweltverträglichkeit und geprüfte Qualität.

Mit einer durchdachten Materialauswahl legst du das Fundament für ein dauerhaft sicheres und energieeffizientes Dach – und sparst dir späteren Ärger mit Feuchte oder Schimmel.

Feuchteschutz und Schimmelvermeidung: Worauf kommt es bei der Verarbeitung an?

Feuchteschutz und Schimmelvermeidung stehen und fallen mit der Sorgfalt bei der Verarbeitung. Schon kleine Nachlässigkeiten können später zu teuren Schäden führen. Deshalb gilt: Jeder Anschluss, jede Überlappung und jede Durchdringung muss absolut dicht ausgeführt werden.

- Fugen und Stöße: Alle Fugen zwischen den Dampfbremsbahnen sind mit systemzugehörigen Klebebändern zu verkleben. Überlappungen sollten mindestens 10 cm betragen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

- Durchdringungen: Rohre, Kabel oder Sparren, die die luftdichte Ebene durchstoßen, müssen mit speziellen Manschetten oder dauerelastischen Dichtstoffen sauber angeschlossen werden. So bleibt die Luftdichtheit auch an kniffligen Stellen erhalten.

- Randanschlüsse: Die Anschlüsse an Mauerwerk, Traufe oder First werden mit pastösen Dichtmassen oder Klebebändern dauerhaft verbunden. Nur so kann verhindert werden, dass Feuchtigkeit von außen oder innen in die Dämmebene gelangt.

- Baustellenklima: Während der Verarbeitung sollten die Materialien trocken bleiben. Feuchte Baustellenluft oder Regen können die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und sollten unbedingt vermieden werden.

- Qualitätskontrolle: Eine Sichtprüfung aller Anschlüsse ist Pflicht. Im Zweifel hilft ein Blower-Door-Test, um Undichtigkeiten aufzuspüren, bevor das Dach wieder geschlossen wird.

Wer hier sorgfältig arbeitet, schützt sein Dach dauerhaft vor Feuchteschäden und Schimmel – und kann sich auf ein gesundes Raumklima verlassen.

Nachhaltigkeit und Wohnkomfort: Zusätzliche Vorteile einer Außensanierung

Eine Dachsanierung von außen bietet nicht nur energetische Vorteile, sondern kann auch einen echten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und den Wohnkomfort spürbar erhöhen.

- Ressourcenschonung: Durch die Möglichkeit, bestehende Innenausbauten zu erhalten, werden unnötige Abfälle vermieden. Das schont Ressourcen und reduziert den ökologischen Fußabdruck der Baumaßnahme.

- Wahl ökologischer Baustoffe: Bei der Außensanierung lassen sich besonders gut nachhaltige Dämmstoffe wie Holzfaser, Hanf oder Zellulose integrieren. Diese Materialien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern verbessern auch das Raumklima durch ihre feuchteregulierenden Eigenschaften.

- Verbesserter Schallschutz: Moderne Dämmstoffe und ein dichter Dachaufbau sorgen für deutlich weniger Lärm von außen. Gerade in städtischen Lagen oder an vielbefahrenen Straßen wird der Wohnkomfort dadurch spürbar gesteigert.

- Geringere Bauzeit und weniger Emissionen: Die Arbeiten sind meist schneller abgeschlossen, was Lärm- und Staubbelastung für Bewohner und Nachbarn reduziert. Das minimiert auch den Energieeinsatz auf der Baustelle.

- Wertbeständigkeit und Zukunftssicherheit: Ein nachhaltig saniertes Dach steigert nicht nur den Immobilienwert, sondern erfüllt auch zukünftige Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz. Das macht das Haus langfristig attraktiver und wirtschaftlicher.

Wer auf eine Außensanierung setzt, entscheidet sich also nicht nur für Komfort, sondern auch für ein Stück Verantwortung gegenüber Umwelt und kommenden Generationen.

Fazit: Für wen ist die Dachsanierung von außen die beste Lösung?

Fazit: Für wen ist die Dachsanierung von außen die beste Lösung?

- Diese Methode eignet sich besonders für Eigentümer, die Wert auf einen störungsfreien Alltag legen und keine Kompromisse beim Erhalt ihrer Innenräume eingehen möchten.

- Auch bei denkmalgeschützten Gebäuden oder individuellen Innenausbauten, die erhalten bleiben sollen, ist die Außensanierung oft die einzige praktikable Option.

- Für Vermieter, die Mietausfälle und aufwendige Umzüge vermeiden wollen, bietet sich diese Vorgehensweise als wirtschaftlich sinnvolle Alternative an.

- Wer zudem zukunftssicher und flexibel auf steigende energetische Anforderungen reagieren möchte, profitiert von der Möglichkeit, das Dach jederzeit nachzurüsten oder zu optimieren – ohne erneute Eingriffe im Wohnbereich.

- Selbst für Mehrfamilienhäuser oder Objekte mit schwierigen Grundrissen kann die Außensanierung eine elegante Lösung sein, um Sanierungsmaßnahmen effizient und mit minimaler Belastung für die Bewohner umzusetzen.

Unterm Strich ist die Dachsanierung von außen immer dann die beste Wahl, wenn Komfort, Werterhalt und Flexibilität im Vordergrund stehen und der Innenraum unangetastet bleiben soll.

Produkte zum Artikel

47.92 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

49.68 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

0.01 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

Erfahrungen und Meinungen

Nutzer berichten häufig von positiven Erfahrungen bei der Dachsanierung von außen. Der Vorteil: Der Innenraum bleibt unberührt. Ein Anwender beschreibt, dass die Dachdeckerarbeiten schnell und professionell durchgeführt wurden. Dabei wurden alle Schritte transparent erklärt.

Ein typisches Szenario: Die alte Dacheindeckung wird abgenommen. Nutzer sind oft überrascht, wie wenig Lärm und Staub dabei entstehen. Viele berichten von einem reibungslosen Ablauf. Ein weiterer Anwender hebt hervor, dass die Fachleute während der gesamten Arbeiten die Baustelle sauber hielten.

Die Überprüfung der Sparren ist ein wichtiger Schritt. In einem Forum äußert ein Nutzer, dass die Fachleute in seinem Fall keine Schäden entdeckten. Das gab ihm Sicherheit, dass das Dach weiterhin stabil bleibt. Nach der Inspektion wurde mit der neuen Eindeckung begonnen, was viele Nutzer als sehr positiv empfinden.

Ein häufiges Problem: Die Kosten. Einige Anwender berichten von unerwarteten Ausgaben. Ein Nutzer stellt fest, dass die Angebote sehr unterschiedlich sind. Er empfiehlt, mehrere Kostenvoranschläge einzuholen. Dies hilft, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Ein Anwender berichtet über die Wahl der Materialien. Er entschied sich für Dachziegel und war mit der Entscheidung zufrieden. Viele Nutzer heben die hohe Lebensdauer und die gute Isolierung von Ziegeln hervor. In der Regel sind die Kosten für die Dachsanierung höher, aber die Einsparungen bei der Energie effizient.

Ein weiterer Aspekt ist die Kommunikation mit den Handwerkern. Nutzer betonen, wie wichtig klare Absprachen sind. Ein Nutzer schildert, dass es hilfreich war, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Das erleichtert die Klärung von Fragen und Problemen.

Ein Anwender erwähnt, dass die Arbeiten zügig abgeschlossen wurden. Dies wurde von anderen Nutzern ebenfalls als positiv wahrgenommen. Die meisten waren überrascht, wie schnell die Dachdecker die alte Eindeckung abgenommen und die neue aufgebracht haben.

Die Rückkehr zu einem angenehmen Wohnklima ist ein weiteres Plus. Viele Nutzer berichten von einer Verbesserung der Temperaturregelung im Haus. Insbesondere im Sommer ist es deutlich kühler.

Ein Nutzer war anfangs skeptisch, ob die Sanierung wirklich ohne Eingriffe im Innenraum funktioniert. Er hebt hervor, dass seine Bedenken schnell zerstreut wurden. Die Arbeiten verliefen so reibungslos, dass er die Methode uneingeschränkt empfehlen kann.

Zusammenfassend zeigen die Erfahrungen der Nutzer, dass eine Dachsanierung von außen eine effektive Lösung ist. Es gibt zwar einige Herausforderungen, vor allem bei den Kosten, aber die Vorteile überwiegen oft. Nutzer empfehlen, sich bei der Planung und Durchführung an Fachleute zu wenden. Plattformen wie Gameware Forum bieten hilfreiche Tipps und Austauschmöglichkeiten.

FAQ zur modernen Dachsanierung von außen

Was sind die Hauptvorteile einer Dachsanierung von außen?

Die Sanierung von außen vermeidet Eingriffe im Innenraum. Die Bewohner können im Haus bleiben, die bestehende Innenverkleidung bleibt unberührt, und es entsteht deutlich weniger Staub und Schmutz. Zudem lässt sich die energetische Modernisierung oft schneller und planbarer umsetzen.

Wie wird die Dampfbremse bei einer Außensanierung korrekt verlegt?

Bei der Sanierung von außen wird die Dampfbremse schlaufenförmig über die Sparren gelegt. Dadurch bleiben die Schichten durchgängig luftdicht, was unerwünschte Wärmeverluste und Feuchteschäden verhindert. Anschlüsse an Durchdringungen wie Dachfenster werden mit speziellen Klebebändern und Manschetten ausgeführt.

Welcher Schichtaufbau empfiehlt sich für ein saniertes Dach von außen?

Ein typischer Aufbau beginnt mit der neuen Dacheindeckung, gefolgt von einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte. Darunter wird die Dämmung zwischen den Sparren eingefügt. Die Dampfbremse wird schlaufenförmig über die Sparren verlegt, während die vorhandene Innenverkleidung bestehen bleibt.

Welche Dämmstoffe eignen sich besonders?

Neben Mineralwolle und synthetischen Dämmstoffen kommen besonders nachhaltige Materialien wie Holzfaser, Hanf oder Zellulose infrage. Diese bieten gute Dämmwerte und verbessern zusätzlich das Raumklima durch ihre feuchteregulierenden Eigenschaften.

Wie wird das Risiko für Feuchteschäden und Schimmel beim Sanieren minimiert?

Wichtig ist eine lückenlose, luftdichte Verlegung der Dampfbremse und sorgfältig ausgeführte Anschlüsse. Fugen, Stöße und Durchdringungen müssen exakt abgedichtet werden. Ein abschließender Blower-Door-Test kann vorhandene Undichtigkeiten aufdecken.